SharepointリストでユニークなIDを自動採番する

【Sharepointリストの隠れた便利技を活用してデータ管理の効率を組織で向上させましょう】 エクセルの代わりにSharepointのリストを使う方も多くなってきているようです リストはPower BI、Power A…

【Sharepointリストの隠れた便利技を活用してデータ管理の効率を組織で向上させましょう】 エクセルの代わりにSharepointのリストを使う方も多くなってきているようです リストはPower BI、Power A…

最近ではエクセルの代わりにSharepointのリストを活用するケースが多いと思います Sharepointのリストも簡単にPower BIに取り込むことができます 今回の記事ではSharepointリストをPower …

VBAで言えば、メソッドにあたるものです M関数辞典はこちらから フィルター作業 List.Select 文法 リストの中から条件に一致するものを抽出 =List.Selct(リスト,条件) 実際の使用例 ɺ…

【M言語は難しくない】Power Queryを扱っていると、3種類の括弧が出てくるのが分かります。 「M言語が難解」と感じる理由の一つは、この3種類の括弧が組み合わせられて出てくるからです。 ・丸括弧 / () ・角括弧…

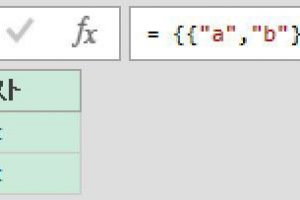

【M言語はむずかしくない!】今回は、空のクエリから、3種類の括弧を使ってテーブルを作成します。テーブルを作成した後は、M関数も作成を行います!その際、M関数を使いやすくする方法についてもあわせて解説します!! 前回は2種…

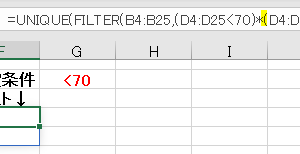

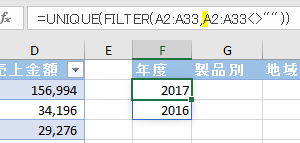

FILTER関数やUNIQUE関数などの新関数の醍醐味は「関数同士の組み合わせ」にあります! 今回は FILTER関数とUNIQUE関数 の組み合わせにより、ある表から条件に合う重複が無いリストを作成する方法を解説し…

今回は、1つのセルに関数を入力するだけで重複排除したリストが取得できる、「UNIIQUE関数」について解説します 尚、今回の解説で使用するデータは次の画像になります 上の画像のデータは、既にテーブル化してあります で…

【M言語は難しくない】今回は複数行に拡散している値を、次のGIF画像のように「記号」をつなぎ目にして、1つのセルにまとめます 今回のポイント 今回のポイントは2つあります 1つ目は過去記事で紹介した「すべての行」によるグ…

パワークエリの便利機能、というかもはや「不思議」ですらあるのが「1行に対して複数の値を持つリスト」を組み合わせることができる点です 上の画像で言えば、メンバーが田中さんという値ではじまる1行に対して「商品コード」が3つ…

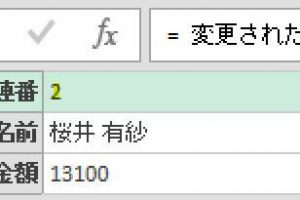

今回は、クエリのデータの中味ではなく、列名を別クエリ(別表)からダイナミックに変更する方法を解説したいと思います 上のGIF画像では、画面左にある表の内容を変えたら、右にある表の列名が変更されています この仕組みは…

最近のコメント